お問い合わせ

障がいをお持ちの方を

一生涯守り抜く

みなさまのために

障がいをお持ちの方もそうでない方も

互いに支えあい、助けあい、

一人ひとりが生き生きと

豊かに暮らしていける社会

その実現に向けて力を尽くしている

みなさまのために私たちができること

それは、

「徹底的に事業者様に寄り添うこと」

私たちは、みなさまの声に耳を傾け、

持てる知恵と力を出し、

みなさまの想いを

未来へとつなぐ架け橋になります

私たちについて

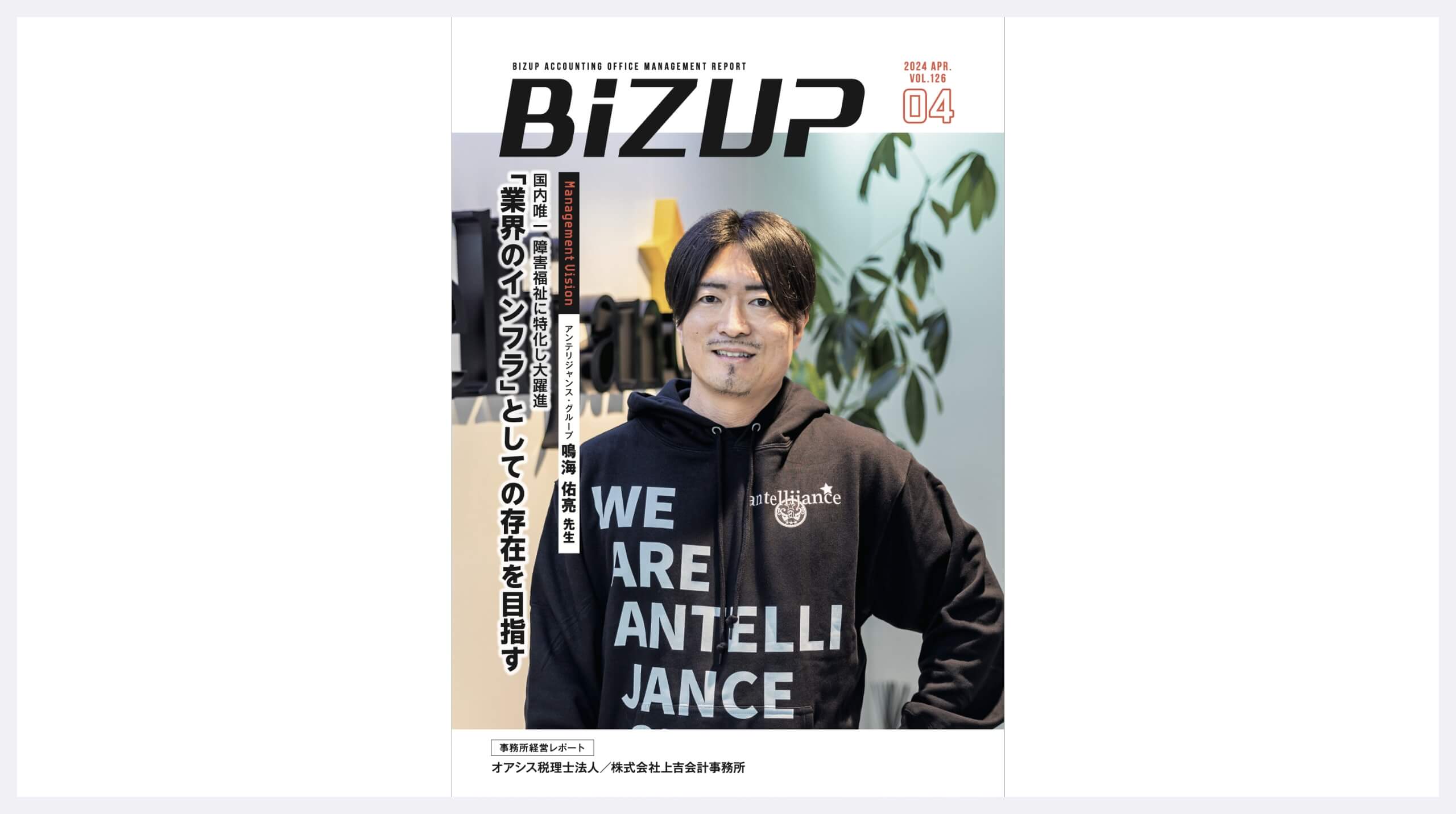

日本で唯一の

障がい福祉に特化した

税理士事務所

これまで培った豊富な知識と経験を活かし

障がい福祉事業に特化した

難易度の高い業務のご依頼など

多くの案件を受任しています。

事業内容

長年培ってきた

障がい福祉事業に関するノウハウにより、

会計・税務はもちろんのこと、

経営支援や健全な法人運営を

トータルでサポートしています。

成功事例

日本政策金融公庫での

融資成功事例

日本政策金融公庫との連携(紹介状発行)により、お客様の融資面談時には弊社の担当が同席させていただきます。

最初から最後まで融資申請をサポートするのでご安心ください。

- 障がい福祉サービス

-

- 就労移行支援/

大阪市/株式会社K様/

創業資金1500万円 - 就労継続支援B型/

東大阪市/NPO法人I様/

創業資金2000万円 - 就労継続支援B型/

東大阪市/株式会社K様/

創業資金1300万円 - 就労継続支援B型/

河内長野市/株式会社F様/

創業資金2000万円

- 生活介護・居宅介護/

門真市/一般社団法人I様/

拡大資金1000万円 - 生活介護・就労継続支援B型/

大阪市/一般社団法人K様/

創業資金1000万円 - 居宅介護・重度訪問介護/

大阪市/一般社団法人D様/

創業資金1000万円 - 居宅介護・重度訪問介護・移動支援/

芦屋市/株式会社L様/

創業融資500万円 - 居宅介護・重度訪問介護・移動支援/

神戸市/株式会社R様/

創業融資500万円 - 訪問介護・居宅介護・重度訪問介護/

加古川市/株式会社N様/

創業資金1000万円 - 訪問介護/

高槻市/株式会社L様/

創業資金800万円 - 訪問介護・居宅介護・移動支援/

大阪市/一般社団法人A様/

創業融資800万円 - 生活介護・就労継続支援B型・グループホーム/

尼崎市/社会福祉法人K様/

追加資金2000万円 - 生活介護・短期入所/

西脇市/株式会社S様/

創業資金2000万円

- グループホーム(共同生活援助)/

伊丹市/一般社団法人KGH様/

創業資金1000万円 - グループホーム(共同生活援助)/

尼崎市/一般社団法人KGH様/

創業資金1000万円 - グループホーム(共同生活援助)/

摂津市/合同会社R様/

創業資金2000万円

- 就労移行支援/

- 障がい児通所支援

-

- 児童発達支援/

神戸市/株式会社N様/

創業資金1500万円 - 児童発達支援/

大阪市/一般社団法人Y様/

創業資金840万円

- 放課後等デイサービス/

尼崎市/株式会社T様/

創業資金1200万円 - 放課後等ディサービス/

大阪市/一般社団法人L様/

追加資金700万円

- 児童発達支援/

実績紹介

新設法人の設立や

顧問先切り替えの事例をもとに

サービスをご利用いただいている

お客様の声をご紹介します。

お知らせ

メディア掲載情報

事務所紹介

まずはお気軽にご相談ください

弊社へのご質問やご相談は、

お問い合わせフォーム、LINE

またはお電話でお問い合わせください。